Les années 90 est la décennie des illusions, celle de la fin de l’Histoire emportée par la chute de l’URSS et celle de la disparition définitive du groupe Indochine. Hélas, dès 1991 naissait la première émission de télé-réalité globalisée, la guerre en Irak avec son ultimatum scénarisé et mon prof d’histoire qui à son terme nous explique, sentencieux, que les américains mettraient bien évidemment des mois avant d’éventuellement attaquer. Le jour même, les missiles Tomahawks s’abattaient sur Bagdad et les images du feu d’artifice passaient en boucle dans les JT de la 5, chaîne que Berlusconi venait de se payer à coup de millions à l’origine douteuse. Comme quoi, il faut se méfier des histoires que l’on raconte et des histoires que l’on se raconte.

Mais 1991, c’est surtout la sortie de « Nevermind », ses tubes, bien sûr, mais aussi « Territorial Pissing » et « Breed », verre pilé pulvérisé dans les écouteurs de mon walkman. Pas vraiment une révolution pour moi – mon cœur balançait encore entre Kurt et le ioucoudbimaïne des Gheunes – mais tout de même, je n’avais jamais entendu ça auparavant. C’était bruyant mais pas bourrin, violent mais pas comme un Hummer roulant sur les restes des obus à l’uranium appauvri qui inondaient le sol irakien.

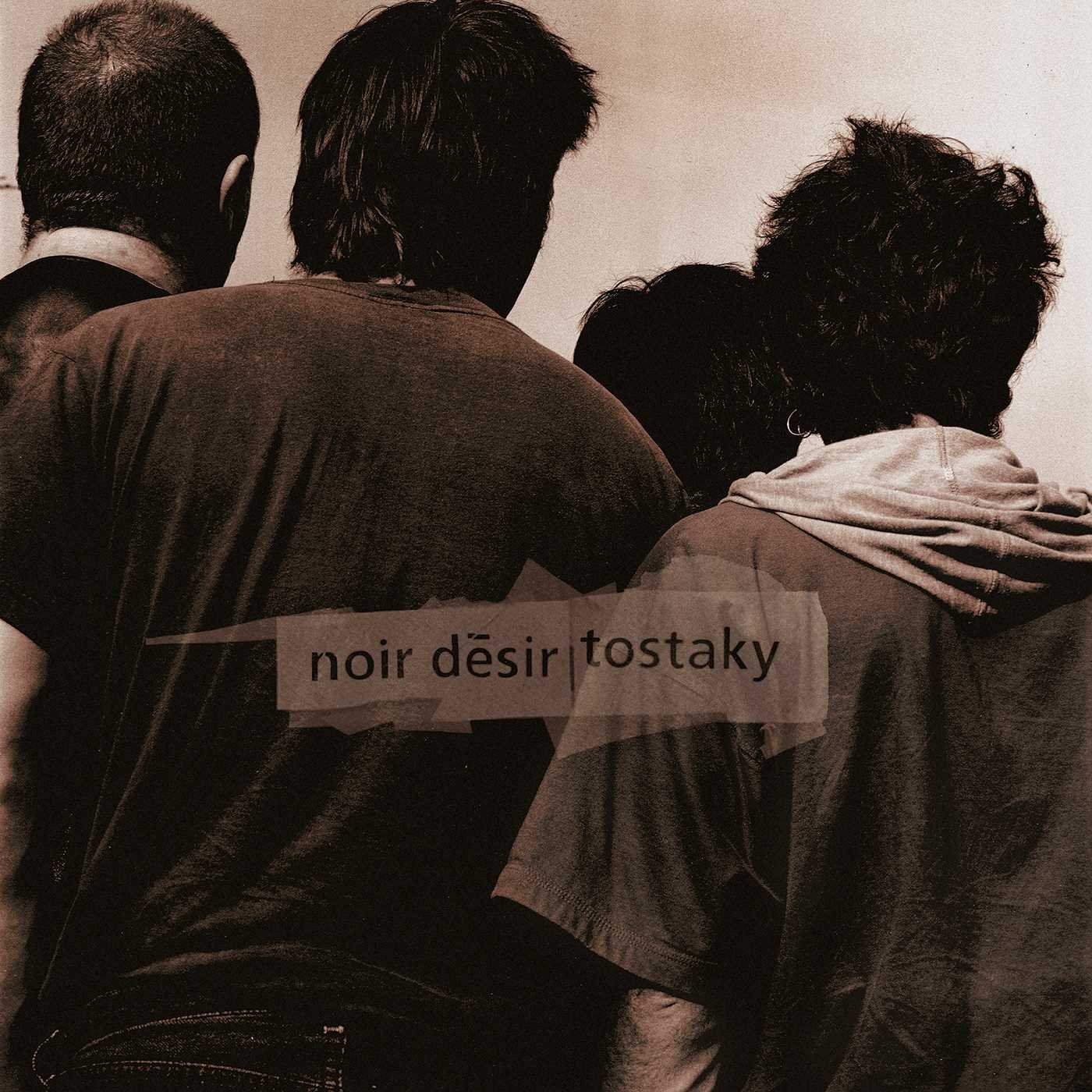

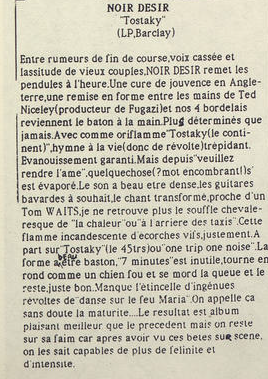

L’année suivante sortait « Tostaky » et à l’époque l’effet sur moi est encore plus fort que celui de Nirvana. Pourtant ce n’était pas gagné mon histoire avec Noir Désir, qui dans mon esprit est un groupe breton qui jouait des chansons de marins avant de virer rock alternatif à la Negra Bouch’beat, avec cette batterie si caractéristique, mi punk mi folklore yougo que j’abhorrais particulièrement. L’adolescent est une éponge mais une éponge obtuse.

Tout le monde connaît « Tostaky » mais ce que j’ai ressenti en l’entendant pour la première fois, combien l’ont ressenti ? Cette drôle de sensation brute, de production presque absente qui se mêle à un sentiment de quintessence, de vérité absolue. Bien plus tard, j’ai appris que l’artisan derrière « Tostaky » s’appelait Ted Niceley, producteur attitré de Fugazi, référence ultime de cette idée de la musique que j’étais en train de me fabriquer. Non sans avoir une première fois il faut bien l’avouer jeté à la poubelle « In On The Kill Taker », leur troisième album, rebuté par l’âpreté du disque. Sacrilège que l’on qualifiera de balbutiements pour un adolescent tiraillé entre la découverte d’un nouveau monde et ses derniers errements dans les décorums d’un film d’horreur moldave (Paradise Lost, pardon la Moldavie), l’astiquage de manche craignos (Dream Theater, pardon les manches) et ses passions finissantes pour Francis Cabrel et Phil Collins (comme quoi on peut avoir une adolescence torturée et des goûts musicaux dignes d’un militant du MoDem).

Mais revenons à Noir Désir qui peut aussi bien citer Lautréamont dans un précédent album qu’embringuer ses guitares dans un maelström de larsen tel que « 7 minutes » sur « Tostaky ». Je ne sais plus si cette chanson faisait dès le début partie de mes préférées mais ce qui est certain c’est qu’elle a contribué chez moi à apprivoiser le boucan, le vrai boucan. Celui qui mêle le hasard de la saturation au déterminisme du rythme, celui qui est au metal ce que les volcans d’Islande sont à l’industrie sidérurgique : ça fume, ça fait du bruit, certes, mais c’est beau.

Tout le monde connaît « Tostaky » mais au-delà de l’aspect générationnel, cet album demeure un jalon de la musique de l’hexagone. Y a-t-il eu depuis un seul album mainstream contenant un morceau comme « 7 minutes » ? Et si l’on est évidemment très loin de la démarche Listen It Yourself de la scène noise, le groupe est resté pour moi une référence, même lorsqu’une dizaine d’années plus tard, mes illusions se fracasseront contre une télé-réalité d’une autre espèce, réalisant qu’il faut toujours se méfier des histoires que l’on raconte et surtout des histoires que l’on se raconte.